我集团王心晨/汪思波课题组,在Angewandte Chemie International Edition上发表了题为“Synergistic Ru Species on Poly(heptazine imide) Enabling Efficient Photocatalytic CO2 Reduction with H2O Beyond 800 nm”的研究论文。在本文中,研究人员通过精准调控钌单原子(Ru SAs)与纳米颗粒(Ru NPs)在聚庚嗪酰亚胺(PHI)上的协同作用,助力催化剂实现超800 nm波长下的光催化CO2还原耦合H2O氧化反应。该工作强调了利用协同催化活性物种对碳氮化物进行精细表面工程的重要性。

模拟自然光合作用,利用光催化剂技术将CO2和H2O转化为富能燃料是一条有望同时解决能源短缺和环境问题的绿色途径。然而,人工催化体系仍面临反应效率低和催化剂稳定性差等问题。因此,开发兼具高活性与长期稳定性的光催化材料,是推动该催化转化技术发展的关键所在。

在众多半导体光催化剂中,氮化碳聚合物(PCN)因其无毒、稳定性高、电子结构易调控和具有适合的能带结构等优点,成为极具吸引力的CO2光还原催化剂候选材料。其中,具有结晶性的聚(庚嗪酰亚胺)(PHI)作为一种氮化碳(PCN)的同素异形体,凭借其快速的光生载流子迁移与分离能力,丰富CO2吸附/活化碱性中心,面内配位不饱和N原子位点能稳定功能物种等特征,在光催化CO2还原领域备受关注。

研究表明,催化剂表面沉积催化活性物种,如金属单原子、纳米颗粒或两者组合,是一种提高其光催化CO2还原性能的有效策略。通常而言,金属物种能促进CO2活化、降低反应能垒、促进产物解吸及诱导电荷定向迁移。由于PCN具有灵活的骨架结构,其可通过共价金属-N键为单原子落位提供可行性。此外,单原子修饰亦可调整PCN电子和能带结构,引入杂质能级,拓宽光捕获范围,提高催化效率。

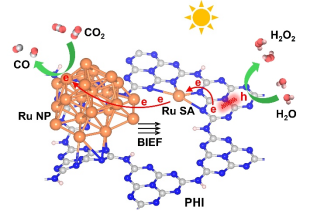

有鉴于此,本研究将Ru单原子(SAs)和Ru纳米粒子(NPs)分别通过平面内Ru-N4配位和界面Ru-N化学键修饰在聚(庚嗪酰亚胺)(PHI)上,实现了高效和持久的CO2光化学还原过程。

光催化CO2还原耦合H2O氧化反应示意图

这一成果发表在Angewandte Chemie International Edition上,论文的第一作者为88858cc永利集团博士研究生苏波,王心晨教授、汪思波教授为论文的共同通讯作者,为本研究提供了重要的指导。这项研究工作得到了国家自然科学基金等项目的大力支持。

论文信息

“Synergistic Ru Species on Poly(heptazine imide) Enabling Efficient Photocatalytic CO2 Reduction with H2O Beyond 800 nm”, Bo Su, Sibo Wang*, Wandong Xing, Kunlong Liu, Sung-Fu Hung, Xiong Chen, Yuanxing Fang, Guigang Zhang, Huabin Zhang, Xinchen Wang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202505453. DOI:10.1002/anie.202505453